ФИЦ Биотехнологии РАН был основан в 2015 году, спустя 60 лет после окончания Великой Отечественной войны. Но институты, входящие в состав Центра, оказались участниками военных событий. Институт биохимии им. А.Н. Баха и Институт микробиологии им. С.Н.Виноградского были основаны еще в 1935 году, и трагические страницы Великой Отечественной войны навсегда вписаны в их историю.

|

|

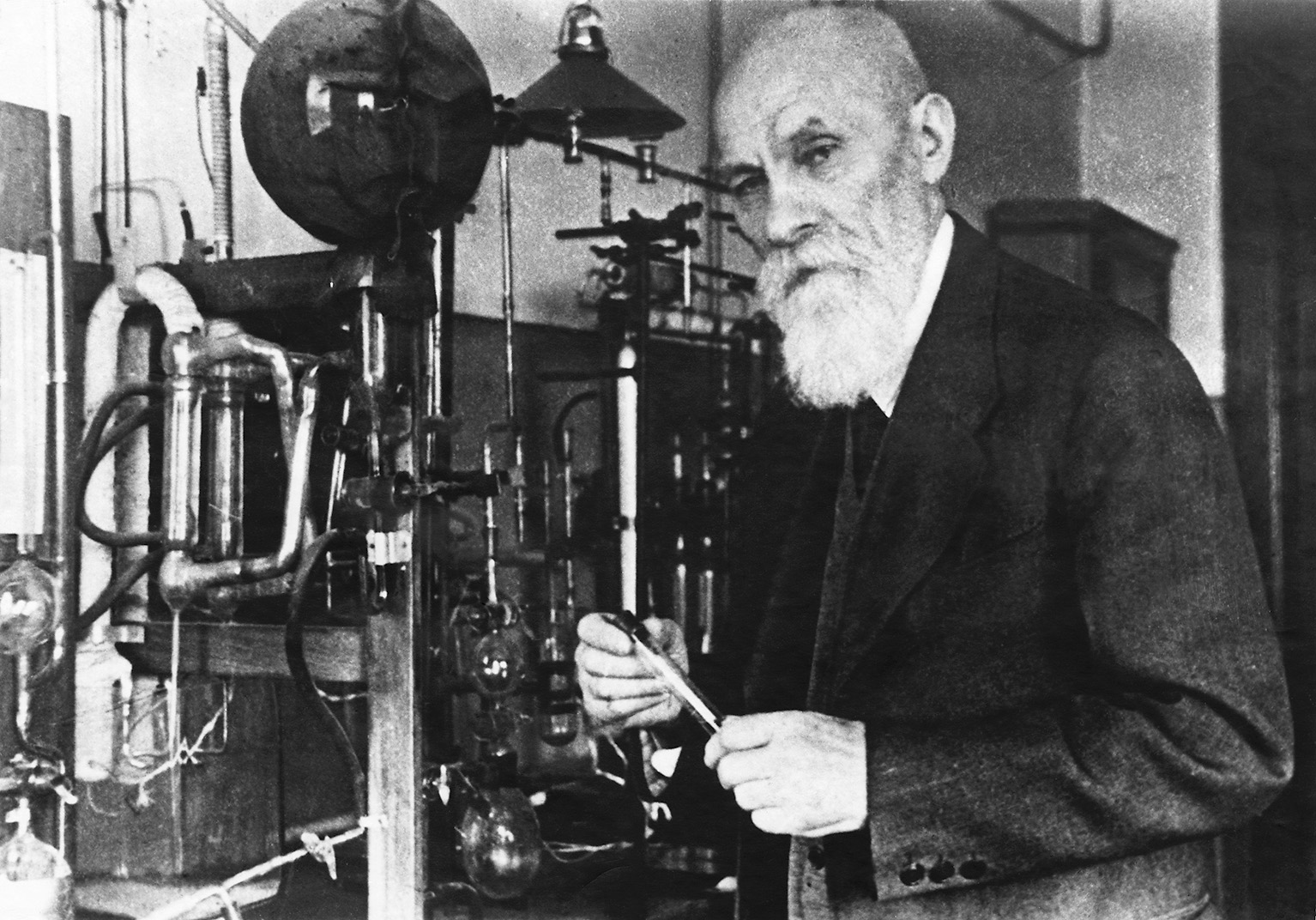

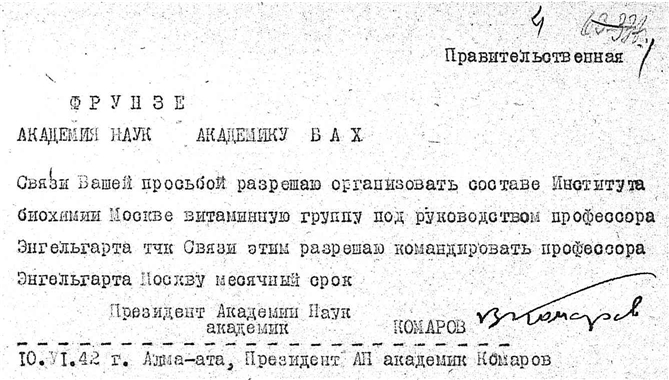

| В.А. Энгельгардт и М.Н. Любимова | Телеграмма президента АН об организации группы под руководством В.А. Энгельгардта, 1942 г. |

В том же году Государственная премия была присуждена Д.Л. Талмуду, П.В. Афанасьеву, Б.А. Талмуд и Г.А. Деборину за изобретение препарата специального назначения. Лауреаты перечислили деньги, полученные с премией, в Фонд Обороны.

Правительственными наградами был отмечен вклад ученых Института биохимии в создание в нашей стране научной базы по производству витаминов. Сохранился Указ Президиума Верховного Совета СССР от 1 марта 1944 года о награждении орденами и медалями научных работников и производственников — витаминологов. Среди награжденных сотрудники Института биохимии: А.Н. Бах, А.И. Опарин, В.Н. Букин,

В.А. Энгельгардт, С.Д. Балаховский, С.С. Елизарова.

![]() Указ о награждении сотрудников ИНБИ от 1 марта 1944 г.

Указ о награждении сотрудников ИНБИ от 1 марта 1944 г.

Уже после войны, в 1946 году, Государственной премии в составе коллектива авторов был удостоен С.Д. Балаховский за разработку метода получения сухой плазмы и сыворотки крови, получивших широкое применение в медицинской практике, особенно во фронтовых лечебных учреждениях.

Результаты научных исследований Вацлава Леоновича Кретовича – биохимика растений — в годы войны спасли немало человеческих жизней. В это время люди голодали и собирали с полей остатки зерна, перезимовавшего под снегом. Но у съевших такое зерно появлялось нечто похожее на ожог горла. Это смертельно опасное заболевание, названное «септической ангиной», быстро распространилось по стране. К поиску причин и подключился В.Л. Кретович, в лаборатории которого в начале войны было всего три человека. Ученые обнаружили, что болезнь злаков, приводящую к отравлениям, вызывает грибок Fusarium sporotrichiella. Нужно было защитить людей от отравления. Биохимики выяснили, что именно жировая фракция зерна становится токсичной. В.Л. Кретович и его коллектив нашли способы распознать ядовитое зерно и отличить его от здорового просто по внешнему виду. Кроме того, оказалось, что испорченные колосья годятся для переработки в спирт, качество которого от этого не страдало. В результате советские власти организовали кампанию по обмену ядовитого зерна на хорошее, что помогло спасти немало людей, причем с низкими затратами.

Война заставила изменить направления научной деятельности ученых, их исследовательских работ и их жизни. Многие работали в тылу, многие ушли на фронт. Имена сотрудников Института биохимии им. А.Н. Баха и Института микробиологии им. С.Н. Виноградского, павших в боях Великой Отечественной войны, увековечены на мемориальных досках в Институтах.

Немало ученых провели военные годы, сражаясь под знаменами Красной армии.

Научный сотрудник Института биохимии им. А.Н. Баха, позже заведующий лабораторией ИНБИ, будущий основатель и первый директор Института фотосинтеза АН СССР в г. Пущино, Вячеслав Борисович Евстигнеев, вступил в ряды ополченцев 6 июля 1941 года (1289 стрелковый полк, младший лейтенант, мастер-химик мастерских боепитания). 12 октября 1941 года попал в плен под Вязьмой. Бежал из плена в июле 1944 года. Позднее числился в рядах 12 запасной стрелковой дивизии и 32 стрелкового полка.

Лев Вульфович Метлицкий, будучи научным сотрудником ИНБИ (позже, в 1959 г., заведующий лабораторией иммунитета растений), ушел на фронт в 1941 году в звании ст. лейтенанта интендантской службы. С октября 1942 года числился на должности начальника продовольственного отделения Интендантского отдела 33-й Армии в звании майора интендантской службы. Награждён орденами Красной Звезды (1943 г.), Отечественной войны I степени (1944 г.), Красного Знамени (1945 г.)

Иван Андреевич Егоров, ученый в области технической биохимии и космической биологии, после окончания МГУ им. М.В. Ломоносова в 1936 году пришел работать в Институт биохимии им. А.Н. Баха (позже, в 1959 г., стал заместителем директора по науке ИНБИ). Иван Андреевич ушел на фронт в июне 1941 года в звании младшего лейтенанта. Вернулся с войны в 1945 году и продолжил свои научные работы в области биохимии виноделия. Им был предложен ряд технологических схем и режимов по совершенствованию технологии коньячного и шампанского производства. Награжден орденом Октябрьской Революции, орденом Трудового Красного Знамени.

|

|

|

| Вацлав Леонович Кретович. Студент Московского Университета, 20-е годы |

Вячеслав Борисович Евстигнеев. В годы войны |

Лев Вульфович Метлицкий. В годы войны |

Страницы истории Института биохимии хранят память и о сотрудниках, которые пришли работать в Институт уже после войны, но были участниками боевых действий.

Так, Илья Васильевич Березин, который в 1981 году возглавил Институт биохимии им. А.Н. Баха, 2 июля 1941 года ушел на фронт рядовым. Прошел всю войну с войсками Западного и Центрального фронтов и встретил Победу в звании старшего лейтенанта, командира минометной батареи I Белорусского фронта, кавалера орденов Отечественной войны I степени, Красной Звезды и многих медалей. Это время не прошло бесследно: после контузии Березин оглох на левое ухо.

Алексей Михайлович Безбородов, работавший в ИНБИ с 1976 года, в 1941 году попал в эвакуацию в Ашхабад, за несколько месяцев прошел курсы в медицинском училище и отправился на фронт военным фельдшером. В своих мемуарах он посвятил войне одиннадцать эпизодов — о событиях ужасных, прекрасных и удивительных. Безбородов останавливался в доме бывшей одноклассницы Гитлера, видел трупы красноармейцев со следами пыток, утюжил с танковой дивизией Карпаты, получал полевые цветы от местного населения под Прагой. Там Безбородов и встретил Победу. Алексей Михайлович был награжден орденами «Отечественной войны» второй степени и «Красной звезды», а также медалями. После окончания Войны служил в Группе Советских войск в Германии.

|

|

|

| Иван Андреевич Егоров. В годы войны |

Илья Васильевич Березин. В годы войны |

Алексей Михайлович Безбородов. В годы войны |

Ветеранами Великой Отечественной войны среди сотрудников ИНБИ также были участники боевых действий Иван Захарович Сергиенко, Мартын Иванович Мячкин; труженики тыла Лидия Николаевна Боброва, Раиса Ивановна Бычкова, Тамара Александровна Дмитровская (медаль «50 лет Победы в Великой Отечественной войне»), Зинаида Гавриловна Евстигнеева (медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне»), Елизавета Васильевна Косминская (медали «3а оборону Москвы» и «За победу над Германией в Великой Отечественной войне»), Ирина Васильевна Улезло; житель Блокадного Ленинграда Александр Александрович Замятнин.

В военные годы пути ученых из институтов, вошедших в состав ФИЦ Биотехнологии РАН, были очень разными, но каждый из них отдал Победе и спасению людей все, что мог. В День Победы, 9 мая, с глубочайшим почтением и огромной благодарностью вспоминаем тех, кто защищал нашу Родину в годы Великой Отечественной войны.